分離運動は「学習」できる?

「動かしたいのに、思ったように動かせない」

脳卒中で片麻痺になると、そんなジレンマを日々感じていらっしゃると思います。

腕を上げようとすると肘も手首も一緒に曲がってしまう、足を上げようとすると膝やつま先が思わぬ方向に動いてしまうなど、「分離された動き」ができないという悩みはとてもよく聞かれます。

ですがこの「分離運動」、実はスポーツやピアノの練習と同じように、繰り返しによって脳が学習していくものなのです。

札幌の脳卒中専門リハビリ🧠 脳とカラダの研究所 🏃 代表 藤橋亮介 です😄

今回は、動きづらいとお悩みの方に、練習へのモチベーションが少し高くなっていただけたらな〜と思い投稿しております。

分離運動ってどんなものなのかイメージをつけてもらえたら幸いです!

🔹分離運動は「練習して覚えるもの」

たとえば、ピアノで左手と右手を違うリズムで動かすこと。

あるいは、サッカーで足元のボールをコントロールしながら相手を見ること。

これらはどちらも、「身体の各部位を別々に動かす能力=分離運動」が必要です。

はじめはできなくても、繰り返すうちにスムーズに動かせるようになる。

これは、脳内で神経回路が再編成されていくからです。

脳卒中片麻痺における回復も、これと非常に似ています。

🔹脳卒中直後は「初心者」状態

脳卒中によって、運動を司る神経の一部が傷つくと、まるでピアノを初めて触った人のように、ぎこちない動きしかできなくなります。

このとき脳は、もとのルートが使えなくなったために、「代わりのルート」を探そうとします。

これが「神経可塑性(しんけいかそせい)」と呼ばれる脳の再学習の力です。

つまり、脳卒中後の運動回復は、運動スキルの再学習なんですね。

🔹最初は「全部一緒に動いてしまう」

初心者ピアノでありがちなこと。

「メロディを弾こうとすると、和音も一緒に押さえてしまう」

これは、動かしたい指とそうでない指の分離ができていない状態です。

脳卒中後も同じように、「肩を上げようとすると、肘や指も一緒に動いてしまう」といった**共同運動パターン**が見られます。

これは失敗ではなく、「まだその動きを覚えていないだけ」。

最初の段階として、よくある過程です。

🔹感覚と運動のセットで覚える

運動を上達させるためには、感覚のフィードバックが不可欠です。

たとえば、

- テニスでスイングの角度を少し変える

- ピアノで「鍵盤を押す強さ」を調整する

こうした微調整は、感覚があるからこそできることです。

脳卒中後のリハビリも同じで、「動きにくい手を動かす」だけでなく、**どの関節がどう動いているかを感じ取る練習(感覚運動統合)**が非常に重要です。

🔹分離運動は「結果」ではなく「プロセス」

スポーツでもピアノでも、いきなり完成されたフォームや演奏ができるわけではありません。

何度も失敗し、修正を重ねながら、少しずつスムーズになっていきます。

脳卒中片麻痺の分離運動も、「出てくるか・出てこないか」で判断するのではなく、「出てきた兆し」を見逃さずに育てる視点がとても大切です。

🔹まとめ:運動は「脳で学ぶもの」

脳卒中後の運動麻痺の回復も、スポーツや楽器の上達と同じように、脳が練習によって「再学習」していくプロセスです。

- 最初はぎこちなくても、

- 感覚と運動をセットで体験し、

- 繰り返しの中で脳が変わっていく

この原則を理解することで、リハビリに対する考え方が前向きになるはずです。

分離運動は、「できないこと」ではなく「これから育てるスキル」として、焦らず・丁寧に取り組んでいきましょう。

📌 リハビリの現場から

もし「まだバラバラに動かない」としても、そこに「動こうとしている意図」や「感覚への反応」が見えれば、それはすでに学習が始まっている証拠です。

筆者プロフィール

理学療法士 脳とカラダの研究所 代表

藤橋 亮介(ふじはし りょうすけ)

〜経歴〜

2011年 理学療法士 国家資格取得

札幌市 脳神経外科病院に勤務

2014年 大阪府 認知神経リハビリテーションセンターに勤務

2015年 奈良県 ニューロリハビリテーションセンター

健康科学研究科(大学院)に入学

2017年 修士 取得

2019年 札幌市に戻る

児童発達支援・放課後デイサービス 事業所に勤務

2020年 独立し、「脳とカラダの研究所」 を開業

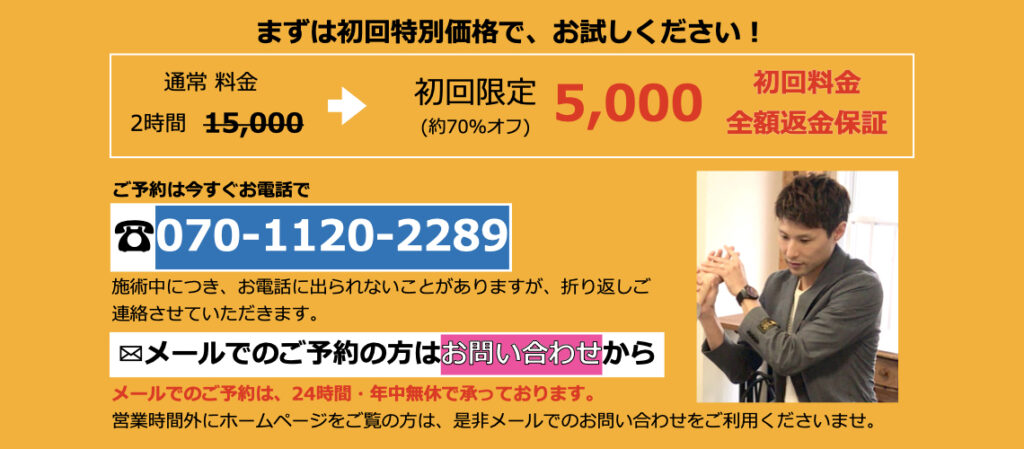

お気軽にご相談のご連絡をください!

LINEの方が気軽に連絡がとりやすいという方は

登録してぜひご連絡をくださいね!