「不快感」〜人が成長するための大切なサイン〜

ちょっと昔、世間を賑わせたある指導者は「不快感」が人を成長させるとの考えをもとに、「暴力」や「イジメ」とマスコミに取り上げられました。

私たちは、暴力やイジメ、不快感(ふかいかん)という言葉に、どこかマイナスの印象を持ち、悪というイメージだけが、植え付けられてしまっています。

しかし実は、人が行動を起こし、成長していくうえで欠かせないきっかけがこの「不快感」なのです。

今回は、脳卒中のリハビリにも関わる「不快感」と「成長」の関係について、

理論的な背景と具体的な関わり方を紹介します。

■ 不快感は「ギャップ」によって生まれる

人が「不快だな」と感じるとき、

その裏には必ず「今の自分」と「理想の自分」とのギャップがあります。

たとえば——

- 思うように手が動かない

- 話したいのにうまく言葉が出ない

- 今までできていたことができなくなった

このようなときに感じる「もどかしさ」「悔しさ」「焦り」は、

「こうなりたい」という理想とのズレが原因です。

つまり、不快感は“成長したい”というサインでもあるのです。

■ 不快感が行動を生む理由 〜認知的不協和の理論〜

心理学ではこれを「認知的不協和(cognitive dissonance)」と呼びます。

これは、人が自分の中に矛盾を抱えた状態に耐えられないという心理的性質です。

たとえば、

- 「リハビリを頑張りたいのに、気持ちが乗らない」

- 「できないままではイヤだ」

この“モヤモヤ”があるからこそ、人は行動を変えようとします。

不快感は、行動のスイッチを押す「内側からの力」なのです。

■ 不快感を成長につなげる3つのステップ

不快感を上手に扱うことで、人は確実に前へ進めます。

ここでは、患者さんにも意識してもらいたい3つのステップを紹介します。

① 不快感を「気づき」として受け入れる

まずは、「不快感=悪いこと」と思わないこと。

「今の自分が何に不快を感じているのか?」を観察してみましょう。

- 「手を動かそうとしても、うまくいかない」

- 「歩くときに不安定で怖い」

これらはすべて、“脳が新しい動きを学び直そうとしている証拠”です。

リハビリでは、不快感=学習の始まりと捉えましょう。

② 不快感を「挑戦の方向性」として使う

次に、「何を変えたいのか」を明確にします。

不快感は漠然と感じているだけではストレスになりますが、

目標を持つと、行動の指針になります。

- 「もう少し肘を伸ばせるようになりたい」

- 「家の中を一人で歩けるようになりたい」

このように具体的な目標に変えることで、

不快感は“前向きなエネルギー”へと変わります。

③ 不快感の“強さ”を調整する

とはいえ、不快が強すぎると人は心が折れてしまいます。

逆に、快適すぎると成長は止まります。

重要なのは、ちょっと不快なくらいを保つことです。

理学療法士やリハビリの専門家は、この“ちょうどいい不快”を一緒に設定していきます。

たとえば:

- 「手を伸ばすのが少し大変なくらい」

- 「1分間立っているのがギリギリできるくらい」

このバランスこそが、神経の再学習に最も効果的です。

■ セラピストができる具体的な支援

リハビリの現場では、患者さんが感じる不快感を安全に、建設的に使う支援が求められます。

そのために、次の3つを意識します。

- 不快感の意味を説明する

→「今の動きに違和感があるのは、脳が新しい動きを覚えようとしている証拠ですよ。」 - 小さな達成を一緒に確認する

→「昨日よりも少しスムーズにできましたね。」と具体的に伝える。 - “挑戦”と“安心”のバランスを取る

→ 強すぎる不快は避け、成功体験を積み上げながら挑戦を続ける。

■ まとめ 〜不快感は成長の入り口〜

不快感は、決して避けるべきものではありません。

それは「変わりたい」「前に進みたい」という心のサインです。

脳卒中のリハビリにおいても、

その不快感をどう感じ、どう乗り越えていくかが回復と成長の分かれ道になります。

不快感を恐れず、受け入れて、少しずつ超えていく。

その積み重ねが、確実にあなたを成長へと導きます。

🔸 最後に

リハビリでは、「できる」「できない」だけではなく、

「なぜそれを不快に感じるのか?」を一緒に考えることがとても大切です。

不快感を“敵”ではなく“味方”として捉え、

その力を回復のエネルギーに変えていきましょう。

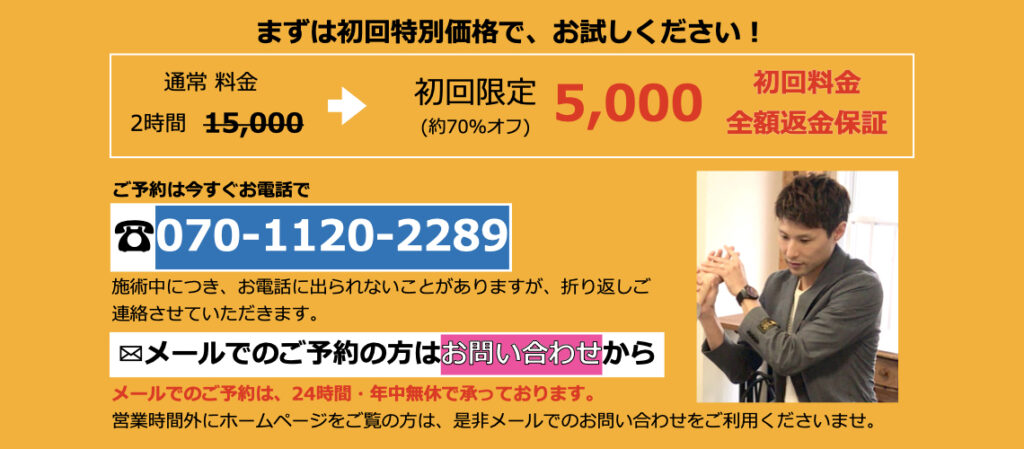

筆者プロフィール

理学療法士 脳とカラダの研究所 代表

藤橋 亮介(ふじはし りょうすけ)

〜経歴〜

2011年 理学療法士 国家資格取得

札幌市 脳神経外科病院に勤務

2014年 大阪府 認知神経リハビリテーションセンターに勤務

2015年 奈良県 ニューロリハビリテーションセンター

健康科学研究科(大学院)に入学

2017年 修士 取得

2019年 札幌市に戻る

児童発達支援・放課後デイサービス 事業所に勤務

2020年 独立し、「脳とカラダの研究所」 を開業

お気軽にご相談のご連絡をください!

LINEの方が気軽に連絡がとりやすいという方は

登録してぜひご連絡をくださいね!