🐟魚を与えれば一日生きられる。釣り方を教えれば、一生生きられる。

魚を与えるのではなく、釣り方を教える

これは古くからある有名なことわざです。

目の前の問題を“代わりに解決”するのではなく、

“自分で解決する力”を育てることの大切さを伝えています。

当店のリハビリも、まさにそれです

脳卒中後の後遺症で悩む多くの方が抱える「内反尖足(ないはんせんそく)」。

- 足首が下を向いてつま先が引っかかる

- 足が内側にねじれて、うまく立てない

- 靴底がいつも外側だけすり減る

こうした状態に対して、マッサージしたり、ストレッチしたりするのも一つの手です。

でもそれは言ってみれば「魚を与えること」。

一時的に楽になっても、「なぜそうなっているのか」がわからなければ、また同じ状態に戻ってしまいます。

「自分の体を知ること」が、最大のリハビリになる

私たちが大切にしているのは、あなた自身が自分の体の状態に気づくこと。

それが、「釣り方を覚える」ことにあたります。

たとえばこんなことを感じたことはありませんか?

- 歩いているとき、かかとが地面についていない気がする

- 立っていると、つま先側に重心がある

- 足の裏の感覚があいまいで、どこに体重を乗せていいのかわからない

実はこうした「気づき」が、内反尖足を引き起こす根本的な原因になっていることがあります。

感覚に“気づく”ことが、姿勢と歩き方を変える

私たちの体は、感覚を頼りに動いています。

足の裏、特にかかとや親指のつけ根の感覚が鈍くなると、無意識のうちに「体重を前に逃がす」ようになります。

するとどうなるか?

- 足首を下に向けて安定させようとする

- 外側で体を支えるクセがつく

- 内反尖足が固定化する

このようなメカニズムを、自分で「なるほど」と理解できたとき、

ただ動かされるだけのリハビリから、自分で体を動かしていくリハビリへと一歩進むのです。

自分が一番の専門家になれる

魚を分けてあげることも大切。

でも、釣り方を一緒に探して、練習することはもっと大切です。

- 自分の体を知る

- 正しい感覚に気づく

- 良い動きに繋げていく

このプロセスが、結果として「また歩けるようになる」未来に繋がっていきます。

最後に

「誰かに治してもらう」ではなく、

「自分の体を、自分で扱えるようになる」

それが、当店が提供したいリハビリです。

内反尖足に悩む方こそ、ぜひ一度「自分の足の感覚」に目を向けてみてください。

あなたはきっと、もう一度、自分の体と向き合えるはずです。

筆者プロフィール

代表:藤橋亮介

代表:藤橋亮介

理学療法士 脳とカラダの研究所 代表

藤橋 亮介(ふじはし りょうすけ)

〜経歴〜

2011年 理学療法士 国家資格取得

札幌市 脳神経外科病院に勤務

2014年 大阪府 認知神経リハビリテーションセンターに勤務

2015年 奈良県 ニューロリハビリテーションセンター

健康科学研究科(大学院)に入学

2017年 修士 取得

2019年 札幌市に戻る

児童発達支援・放課後デイサービス 事業所に勤務

2020年 独立し、「脳とカラダの研究所」 を開業

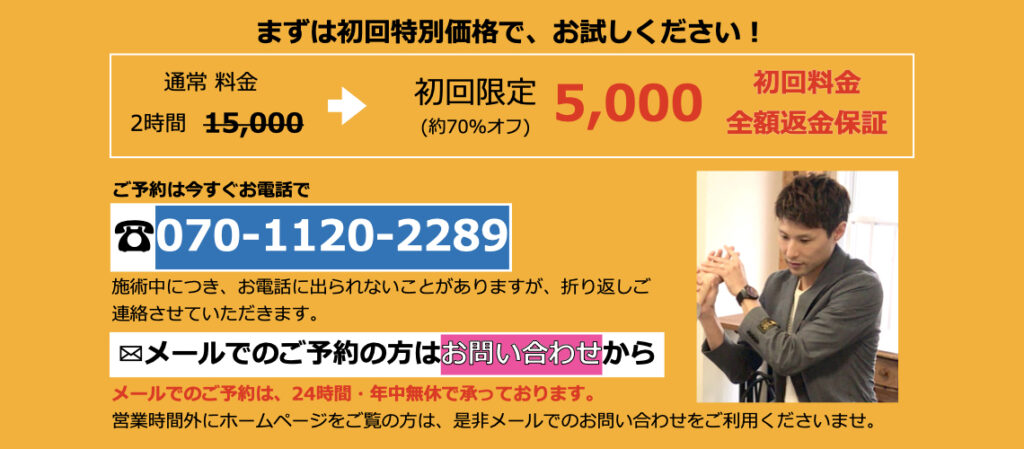

お電話でのご相談はコチラから

メールでお問合せはコチラから

お気軽にご相談のご連絡をください!

LINEの方が気軽に連絡がとりやすいという方は

登録してぜひご連絡をくださいね!