意識を向ける方法は2通り

北海道札幌市で脳梗塞・脳出血の脳卒中を専門に自費リハビリをさせていただいております「脳とカラダの研究所」の藤橋亮介です。

本日は、体を動かす時や何かを行うときの注意(意識)の向け方についてお話しします。

注意の向け方が変わると、主に筋緊張をコントロールすることによく変化を感じることができます。

そのため、ギュッと握ってしまうことやカタカタと動いてしまう振戦(クローヌス)にも有効となる場合が多く、関節の動く範囲(関節可動域)にも良い影響が出ることが多いです。

そのカラダの変化や動きの感覚が、動作や行為においていいように働いてくれることになりますのでとても重要です。

注意(意識を向ける)

注意機能というものはたくさんの分類があります。

一般的には5つに分類されます。以前ブログで紹介していますので、気になる方はこちらからご覧くださいね。

今回はその注意(意識)をどこに向けていくかという分類についてお話しします。

人が何かの行動をするときには、どこかに注意が向きます。つまり目的のあるものに意識が向きます。

トイレに行きたい場合は、トイレに意識が向きます。そこにいくまでの立ち方や歩き方にはなかなか意識は向かないものです。

ご飯があって、食べるときには、ご飯に意識が向いて、持っている箸やスプーンにはなかなか意識は向きません。

このように、赤ちゃんの頃からの学習のおかげで、基本的には動きは自動化されていて、目的となるところに意識は向いていきます。

意識の向け方の2種類

意識の向け方には大きく2種類あります。

「外的注意」と「内的注意」です。

わかりやすくいうと、意識の向ける場所が、自分の体以外なのか?自分の体なのか?ということです。

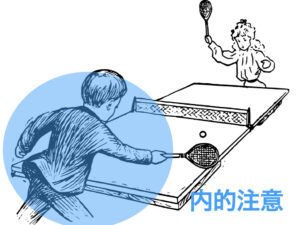

卓球(テニス?)を例に考えていきましょう。

「外的注意」は、赤色の部分で示した場所に意識を向けることです。

・打った球がどこにいくか

・ラケットが玉を打った感触や、スライスやトップスピンなどの変化球を打った時の球の感触

・相手の位置や、打ち返して来れなそうな場所

などの、自分の体以外の場所に意識を向けることです。

「内的注意」とは、水色の部分で現した部位に意識を向けることです。

・自分の手の高さ

・肘は伸びているか

・肩の力は抜けているか

など、自分の体で感じるところへ意識を向けます。

外的注意の良い点・悪い点

良い点

・普段から、使っている意識の使い方なので自然

・スポーツなどの運動の技術の向上には、主にこの方が成績が良くなりやすい

・意識を向けることが容易

悪い点

・上手くいかなかったときに修正ができにくい

・自分の体の変化に気づきにくい

・結果でしか間違いに気づけない

内的注意の良い点・悪い点

良い点

・どうして上手くいかなかったか、問題の修正がしやすい

・自分の体の変化を感じることができる

・体や動きの変化を違う動きに応用しやすい

悪い点

・動作が複雑になると、意識が向けづらい

・意識を向けること自体が難しい

・意識することが増えすぎて大変になりがち

以上のようなことが考えられます。

使い分ける

普段の意識でカラダを動かそうとすると、基本的には外的注意を使っていることがほとんどです。

しかし、脳卒中で運動麻痺や感覚障害があると、じつは思ったように体が動いていない場合がほとんどで、ほとんどの方が、その間違いに気づいていない方が多いです。

そのため、思ったように動けるようになる基礎には、内的注意で自分の体の動きの変化や思った通りの動きがある程度できるようになることが大切だと考えています。

そのため、まずは内的注意を使った、自分の体の動きの変化に意識を向けて、動くことによってこんな感じがするんだ!というような気づきを得ることが第一歩となります。

野球やテニスや卓球でも、それが「素振り」に該当すると考えてみてください。

素振りや正しい打ち方をまずは知るところから始めないと、どうして上手くいかないか原因を探すことができないと思いませんか?

プロのスポーツ選手も、自分の体の動きの変化をすごく繊細に捉えられるからこそ、臨機応変な変化球にも対応することができると考えられます。

普段からできること

基本的には、動いている関節の動きや、ものに触れている体の部位に注目することで、内的注意を使うことができます。

立つ時の足の裏の感触や、物を取るときの手のひらの感触だけでなく、

立つときには膝がしっかり曲がっている感触や、足首が曲がっている感触、

物を撮るときには、肘が伸びたり、肩が動いたりする感触。

さらに、お尻の右側と左側に体重が移り変わる感触など、さまざまな体の変化を感じることができるはずです。

そもそも、正しい運動がどのようなものなのか、どこが動くべきなのかを知る必要もあるので、担当のセラピストや専門家に確認をしてみてくださいね。

それができると、筋緊張をあげないよう力を抜いたり、関節可動域が広がったり、クローヌスを弱めたりすることもできるようになる方が多いです。

ぜひ試してみてくださいね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。