3つの情報の情報変換

北海道札幌市で脳梗塞・脳出血の脳卒中を専門に自費リハビリをさせていただいております「脳とカラダの研究所」の藤橋亮介です。

前回に引き続き、脳とカラダの研究所では、運動をどんな方法で教えていくかについて、お話ししていきます。

前回ブログでは、おおまかに運動を教えたり伝えたりする際の3つの方法についてお話ししていますので、そちらを読んでからこちらをご覧ください。

伝えるための情報の種類

3つの方法は、

①言語

②視覚

③体性感覚

がありますが、これはそれぞれ情報となります。

この情報を、伝え手の情報と、受け手の情報に変換することで、伝えます。

同じ情報間で伝える

具体的には、

「見て同じものを選んでもらう」という伝え方は

自分がしたお手本となる動きや姿勢を一度見てもらって、間違った動きを含めて3通りくらいの動きを見せて、どれがお手本の動きだったかを答えてもらったり、

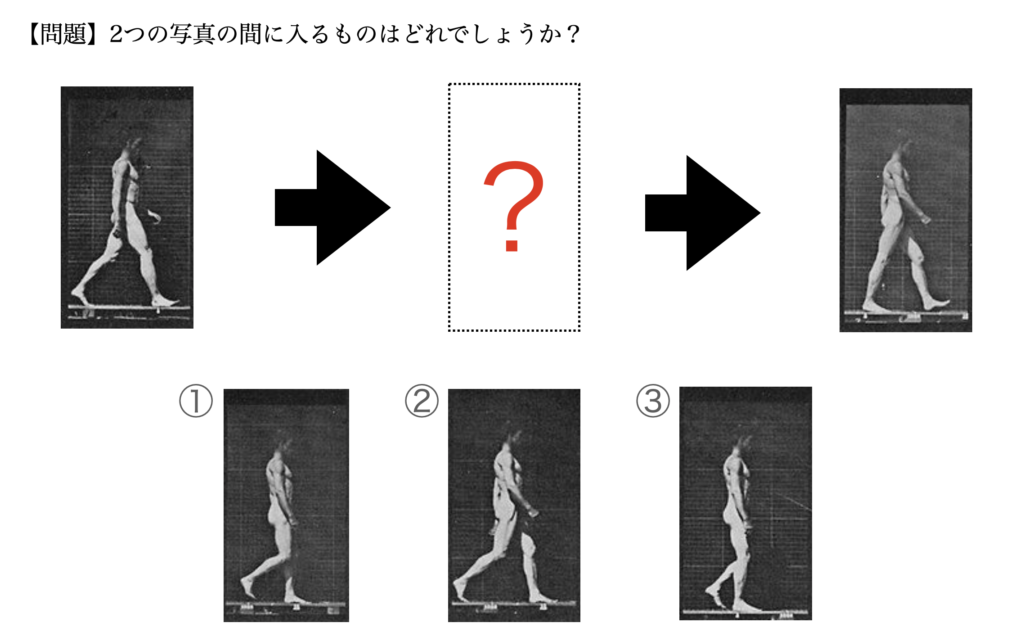

歩いているところを細かく切り取った写真を用意して、

伝え手がしている場面は、写真の中のどれかを考えてもらったり、

下の図のように、写真だけを使って、歩行の視覚イメージを作り上げる訓練としても応用します。

というような、

伝え手が「視覚情報」 → 受け手「視覚情報」

のように情報を1つに制限して行うものを、「同種感覚統合」の訓練といいます。

情報を変換して伝える

次に、

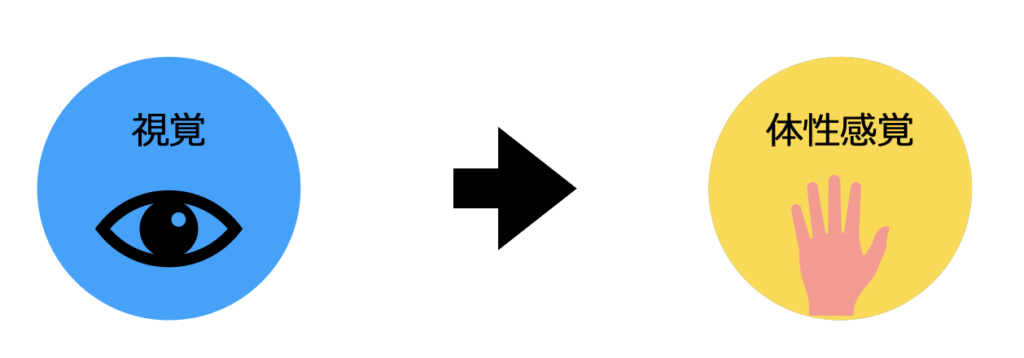

「マネをしてもらう」という伝え方は

伝え手が「視覚情報」 → 受け手「体性感覚情報」に変換していることになります。

つまり、見たもの(視覚)を、カラダの動きの感覚(体性感覚)に変換することで、情報を伝えたことになります。

このような場合は、情報間で変換が行われるため、「異種感覚統合」の訓練となります。

その他

その他にも、

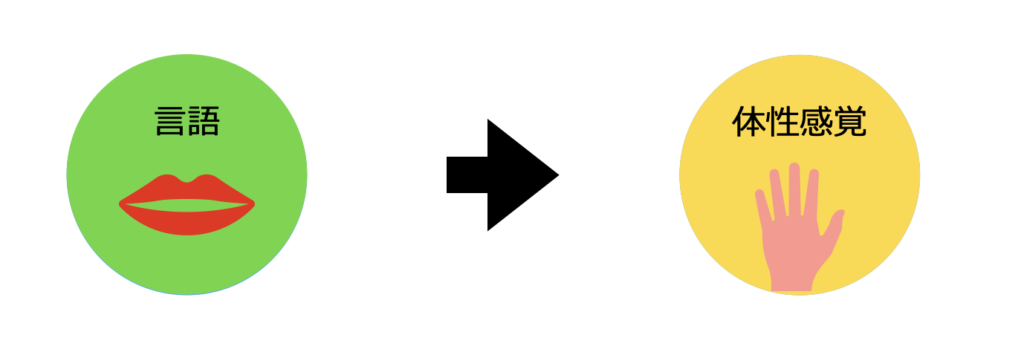

・言葉で言った動きを行なってもらうことは、言語を体性感覚に変換すること。

逆に、

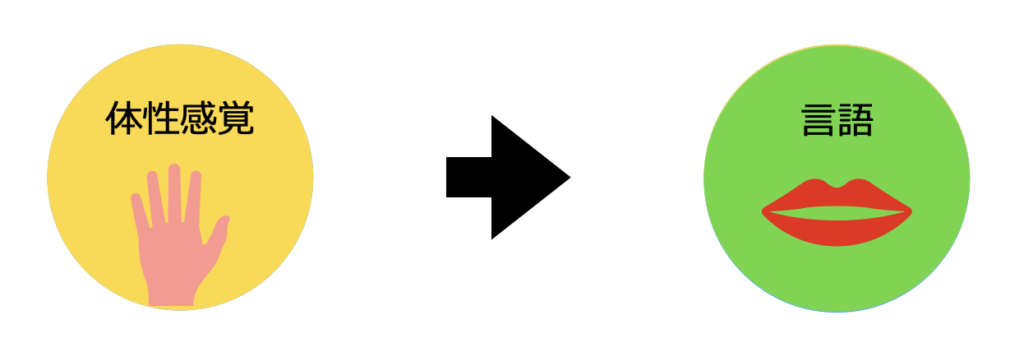

・目をつむって動かされた関節がどの関節だったかをこたえることは、体性感覚から言語に変換すること。

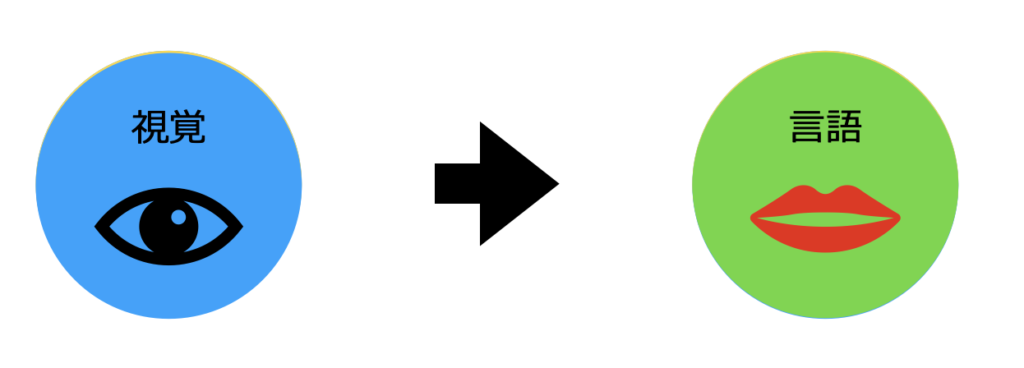

・動きを見てもらってそれを言葉にしてもらうは、視覚を言語に変換すること。

など、この3つの情報の組み合わせで、どの情報の伝え方が、一番伝わりやすいかを判断しつつ、訓練を作っていたりリハビリの進め方をどうしていくかを決めていきます。

得意なところを見つける

まずは、どのような情報が得意で、情報変換ができるかを見つけて出します。

例えば、失語のある方は、言語は苦手になるので、視覚情報の変換でうまくいくことはないかをさがしたり、

麻痺や感覚障害がある方は、視覚や言語を使うことができるか、脳のクセを探したりします。

その得意なことができて、脳のなかで情報の整理ができるようになると、苦手だったことができる余裕ができるようになってきます。

言葉が話せるようになったり、体が動くようになったりするには、直接悪いことや苦手なことだけを切り取って、リハビリを進めていくのではなく、

このような得意な部分を見つけてから、脳を整理していくことで、、また脳が動き出せる準備ができてきます。

いかがだったでしょうか?

今回の内容は、セラピストに伝えるのも時間のかかる内容だったので、理解には少し難しかったかもしれませんが、

なんとなくでも、自分の得意な情報を理解しておけば、新しい気づきにつながるチャンスを見つけることができるかもしれませんよ!

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。